活動状況|アクションパネル

【開催報告】 2025年2月6日(木)、女性リーダーと語るサクヤきらりカフェ「私の働くって、キャリアって?」を開催しました!

女性リーダーと語るサクヤきらりカフェ「私の働くって、キャリアって?」を、大阪大学中之島センター5階いのち共感ひろばおよびオンラインのハイブリッドで開催しました。「働く女性」を対象に、将来のキャリアビジョンを思い描くことができるよう、参加者同士が世代や職種の違いを超えて気楽に話し合える場として、会場に27名、オンラインに17名が参加しました。

◆プログラム

・オープニング

・プログラムの説明

西岡 英子:大阪大学ダイバーシティ&インクルージョンセンター副センター長、教授

・挨拶

堂目 卓生:大阪大学総長補佐、社会ソリューションイニシアティブ長、経済学研究科教授

小谷 美樹:大阪サクヤヒメSDGs研究会代表、積水ハウス株式会社 技術管理本部エグゼクティブ・スペシャリスト

島岡 まな:大阪大学副学長、ダイバーシティ&インクルージョンセンター長

・基調講演「スウェーデンにみるワーク・ライフ・キャリアビジョンの描き方」

講師 高橋 美恵子:大阪大学総長補佐、人文学研究科教授

・講演1「 企業の女性の働き方(理系)」

講師 小谷 美樹:大阪サクヤヒメSDGs研究会代表、積水ハウス株式会社 技術管理本部エグゼクティブ・スペシャリスト

・講演2「 企業の女性の働き方(文系)」

講師 貞岡 陽子:大阪サクヤヒメSDGs研究会幹事、カナデビア株式会社安全部担当部長

・グループトーク

・閉会

開会挨拶

はじめに、大阪大学ダイバーシティ&インクルージョンセンター副センター長の西岡英子教授より、プログラムのご説明をいただいたあと、大阪大学総長補佐、社会ソリューションイニシアティブ長の堂目卓生教授、大阪サクヤヒメSDGs研究会代表、積水ハウス株式会社 技術管理本部エグゼクティブ・スペシャリストの小谷美樹氏、大阪大学副学長、ダイバーシティ&インクルージョンセンター長の島岡まな教授の3名より、開会のあいさつをいただきました。堂目教授からは、コロナ新時代の目標となる「いのち」の共助社会の重要性について、小谷氏からは、大阪サクヤヒメSDGs研究会の大阪関西万博の共創チャレンジの組織及び活動概要について、島岡教授からは、ご自身のダイバーシティ推進の経験に基づき、「社会変革のために女性がみずから勇気を出して声を上げること」の有効性について、それぞれお話いただきました。

講演

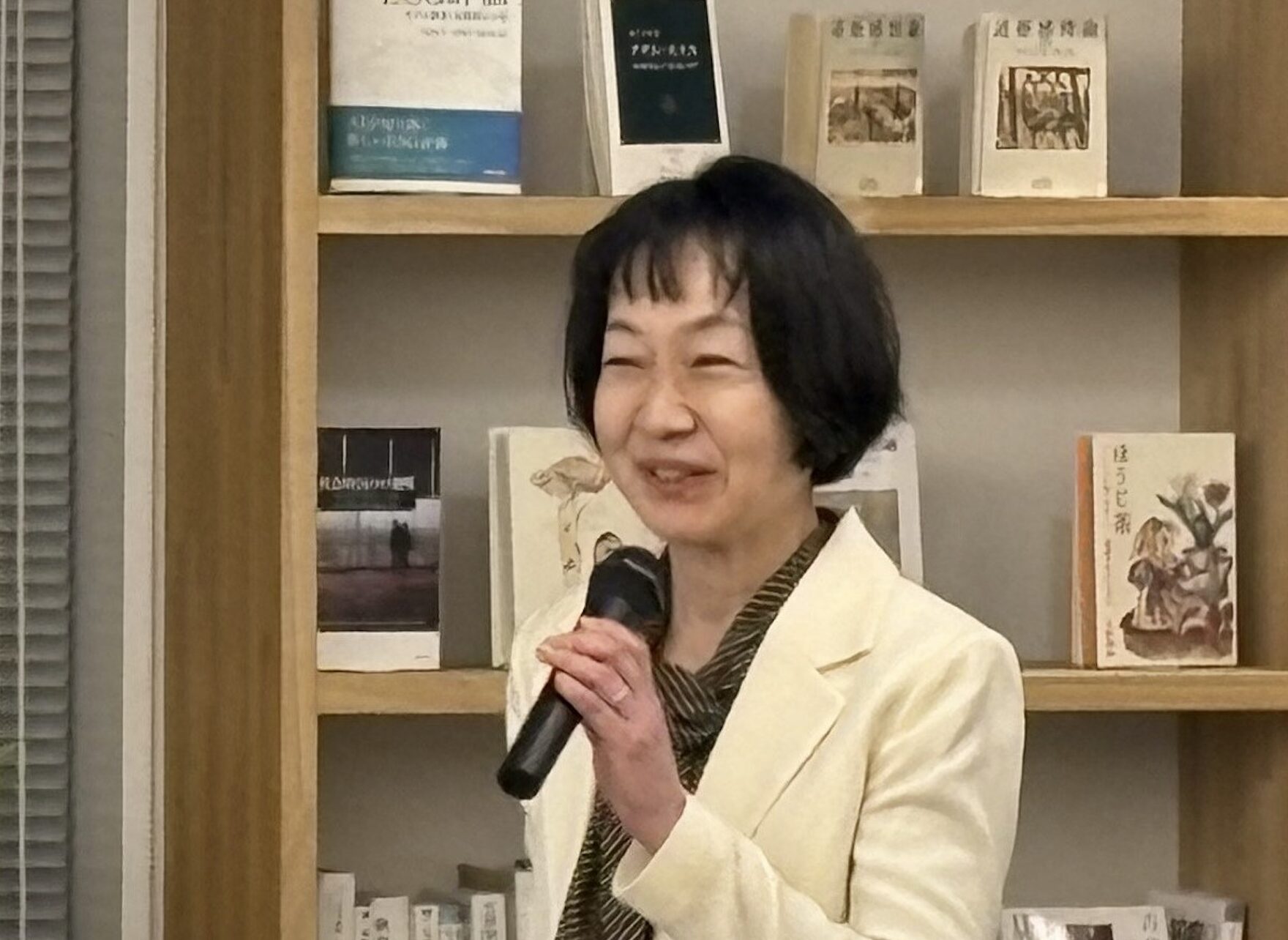

● 基調講演

「スウェーデンにみるワーク・ライフ・キャリアビジョンの描き方」

講師 高橋 美恵子 大阪大学総長補佐、人文学研究科教授

スウェーデンでは、世界に先駆けてライフワークバランスの整備が実施されており、1970年代に共働き社会へ転換したため、「男女差なし」が特徴です。 スウェーデンでは、職種・雇用形態・性別・家族形態・子どもの有無にかかわらず、誰もが「ライフ」を重視できる制度や仕組みがあります。それを実現するために「勤務間インターバル:休息時間」や「年次有給休暇を最低5週間(4週間連続取得の権利)」「育休・親保険」「労働時間短縮制度」などの制度が整備されていることを説明しました。

また、スウェーデンでは、父親の育休取得が社会規範となり、男性の約9割が育休取得しており、職場においても男性の子育て経験がプラス評価される現状があり、男性の育休は定着しています。

スウェーデン駐在経験有りの日本人男性対象の調査から、スウェーデンにおいて性別にかかわらず、ワークライフバランスの実現度が高い要因として、「働き方の柔軟性」「自己裁量度の高さと効率的な働き方」「長期連続の有給休暇」「男性の長期育児休業」を挙げたという報告もあります。

一方、令和2年度の内閣府の調査データを用いた分析から、子育てに関わる制度利用の「希望と現実」について、スウェーデンでは、ほぼすべての方が希望の制度が取得できていることに対し、日本では、希望者が実際に取得できておらず、ギャップが大きいという課題も指摘しました。

高橋先生は「 スウェーデンと日本の女性は、双方とも「働きたい」という共通意識はあるが、日本の女性ができていないのは、日本における「環境」「風土」などの社会的な問題が起因しており、定時帰宅や休暇取得が自由にできるよう、ひとりひとりのマインドを変えていくことが必要である」と、話します。そして、「女性の活躍によって、職場、ひいては社会に良い循環が生まれる。職場に個人レベルでできることとして、『おたがいさま』の意識を持つこと、自分の権利をバランスよく実践していくこと、職場・家庭で思いや考えを共有し、協働していくことが重要である。」と強調しました。

● 講演1「 企業の女性の働き方(理系)」

講師 小谷 美樹 大阪サクヤヒメSDGs研究会代表、積水ハウス株式会社 技術管理本部エグゼクティブ・スペシャリスト

住宅設計と開発の仕事に携わって、26年ほど経過したときに「ダイバーシティ室」が設置されたことが契機となり、ワークライフバランスを整備して、特に女性管理職の登用と技術系の「女性の活躍」を本格的に業務にするようになったと、小谷氏は話します。

自分自身のワークとライフの図表の作成をした上で気づきとして、人生のなかで特に自身も子どもも一緒に成長する「30代のキャリア形成」が重要であった、と振り返ります。様々な異なる内容の仕事に携わるという「5足のわらじ」の経験を踏まえ、「仕事をアサインされたら、まず引き受ける」ということが必要であるとメッセージを伝えました。

● 講演2「 企業の女性の働き方(文系)」

講師 貞岡 陽子 大阪サクヤヒメSDGs研究会幹事、カナデビア株式会社 安全部担当部長

1990-2000年代は、女性は長時間残業と職場の働くことへのプレッシャーに疲れ、家庭と仕事の両立が難しい状況であったことを、働く女性へのヒアリング調査に基づき話しました。その上で、「管理職など働く女性はマイノリティであるため、社内ではキャリア相談できる人がいないという問題がある。」と指摘しました。貞岡氏は、働く女性のためのネットワーク組織「よこの会」や「あけびネットワーク」を立ち上げ、読書会、勉強会、意見交換会など通して女性の活躍を推進しています。

「社外の働く人のネットワークで知識、経験を得ることは、自分の働き方、キャリアを客観視したり、俯瞰したりする貴重なきっかけとなる。」と経験を語りました。

● グループトーク

講演終了後に、仕事やライフイベント、キャリアについて思っていること、悩んでいることを話し合う場として、グループトークが行われました。特に、ワークライフバランスについて、関心を持つ参加者も多く、会場とオンラインの参加者が、それぞれのグループで活発な意見交換をしました。参加者からは、グループ内の異業種の方の話を聞くことで、チャレンジ精神が芽生えたという感想も共有されました。

貴島清美氏(大阪サクヤヒメSDGs研究会副代表)