いのち宣言アクションプラン

対立・分断を乗り越える「創造的対話」を設計し、それを推進していくための人や組織を育てよう

社会にはさまざまな解決困難な課題が存在します。社会課題はさまざまな人に関わることから、本来は関係者が協働して取り組む必要がありますが、背景にある多様な価値観の違いや利害関係による対立が絡むことが解決を難しくします。

そこで課題を解決するためのアクションとして、対立や分断を乗り越えるための「創造的対話」を設計して、これを推進する人や組織を育てることが必要となります。

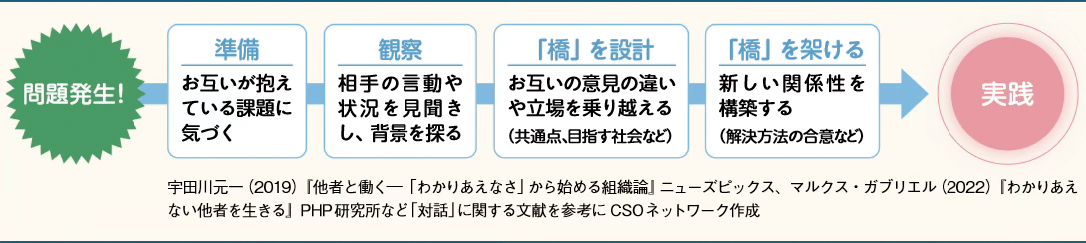

図 創造的対話のプロセス

出所:一財CSO ネットワーク「外国人材との共生をめざす創造的対話のススメ~」

まず、「創造的対話」の設計とは、相手の背後にある立場や文化や価値観を理解しあい、互いの立場や価値観を超えて解決に導くための対話のプロセスを設計することです。「外国人労働者の雇用における社会問題」の事例で考えてみましょう。50年以上前にスイスの作家のマックス・フリッシュが、「我々は労働力を呼んだが、やってきたのは人間だった」と述べています。多くの国ではさまざまな理由で外国人を受け入れていますが、私たちが考えなければいけないのは、外国人も自分たちと同じ「いのち」を持っているということです。企業が単に労働力の確保という視点でのみ対応することでトラブルの発生や外国人労働者の定着が難しくなったりします。場合によっては、外部から労働者の人権侵害であると指摘されることもあります。

両者の間に存在するギャップを埋めるための「創造的対話」によって問題の解決をしていくことが求められます。たとえば、一人ひとりの尊厳が保障される公正で持続可能な社会をミッションとして活動する一般財団法人CSO ネットワークでは、図のようなプロセスで対話を進めています。

CSO ネットワークでは、互いの意見を超えて解決策に向けた「対話」に挑む際の7原則を次のように提案しています。

・人権や人間らしい働き方に関する国際規範を確認しよう

・外国人も日本人と同じように「平等に」対応しよう

・宗教、言語、文化、伝統など「意見」の背景を理解しよう

・必要なルールの背景や理由を丁寧に説明しよう

・意見を述べたことを持って不利益な取り扱いはしない

・意見の違いを尊重し、認め合おう

・十分に話し合い、合意点を探そう

ほかにも、ビジネスと人権をテーマにしたナレッジプラットフォームのSHARでは、相手の視点を理解し、お互いの違いを前提とし、ライツホルダー(人権を侵害される可能性のある人びと)を尊重しながら、衡平な対話をつくるための「架け橋」になることを宣言しています。

次に、「創造的対話」を成り立たせるためには、「創造的対話」の意義や目的を理解して実践していくスキルが必要です。社会課題は多様であることから、社会課題解決を目指すそれぞれの組織が自らスキルを獲得するための仕組みや研修が必要です。

互いの対立や意見の違いを乗り越える「創造的対話」を活用することはさまざまな社会課題の解決の第一歩となります。いのち会議でも多様な人びとの参加によって「創造的対話」を促していくことが重要と考えています。今後さらに「創造的対話」の仕組みを具体化して、社会課題の解決に取り組む組織がこの仕組みの必要性や意義を理解して進めていくよう働きかけていきます。

【参考情報】

・スイスの作家マックス・フリッシュ(1911–1991)は、1965 年に「我々は労働力を呼んだが、やってきたのは人間だった」と指摘し、自身の著書である『パートナーとしての公共圏』(1967)の「過剰外国化 1」に再録している。Max Frisch, “Überfremdung I”, Öffentlichkeit als Partner(Berlin: Suhrkamp, 1967)。移民(外国人労働者)問題の本質をとらえたものとして、欧米でしばしば引用されている。

・一般財団法人CSO ネットワークパンフレット『外国人材との共生をめざ

す創造的対話のススメ』

https://www.csonj.org/infoarchive/publication/infoarchive- publication-pamphlet2

・宇田川元一(2019)『他者と働く―「わかりあえなさ」から始める組織論』

ニューズピックス

・マルクス・ガブリエル(2022)『わかりあえない他者を生きる』PHP 研究所

・SHAR(Social Connection for Human Rights)「ビジネスと人権」をテーマにしたナレッジプラットフォームである

https://note.com/schr/n/n1ff166f1e26d

【アクションパネル】

多様性・包摂

【SDGs】