いのち宣言アクションプラン

自然や食べ物をつくってくれた人たちに思いをはせて、いただこう。一人ひとりが、大切なものを未来の世代につないでいく役割を持っていることを心にとめよう

私たちは今、かつてないほどに都市への集中が進み、地方の人口減少や産業の衰退が深刻化する時代を生きています。この現象は日本に限ったことではありません。アジアやアフリカ、ラテンアメリカといった発展途上地域でも、若者の都市への流出や農村の高齢化、地域産業の喪失など、農村の衰退は大きな社会課題となっています。農山漁村に根ざした暮らしや文化、そしてものづくりの知恵の多くは、次世代に受け継がれる機会を失い、静かに姿を消しつつあります。

こうした状況を背景に、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ(SSI)の協力プロジェクト「農業・林業・ものづくりを軸とした持続可能な地域のモデル構築―地域の知と技術をつなぐ―」(共同代表:上須道徳・大阪大学大学院経済学研究科教授、思沁夫・一般社団法人北の風・南の雲理事長)では、「知の地方化」という活動に取り組んできました。「知の地方化」は、単なる知識の移転や技術の導入を意味するものではありません。むしろそれは、地域が本来持つ自然との共生の知恵、人と人とが支え合いながら生きる力、そして長年にわたる経験に裏打ちされた農業・林業・漁業・工芸などの営みの中に根づく知を、深く学び、尊重し、社会全体で活かしていこうとする実践です。そこには、効率や市場原理では測ることのできない、かけがえのない価値が存在しています。

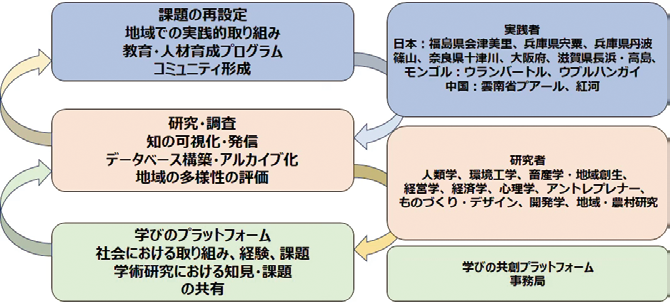

「知の地方化」のイメージ

本プロジェクトでは、研究や実践を通じて、こうした価値を地域の方たちとの協働によって可視化し、共有する取り組みを続けてきました。教育の面においても、たとえば、フィールドスタディでは学生を地域の現場に連れて行き、地域の方々と対話を重ねながらその暮らしや文化に触れ、地域の持つ価値を共に考える学びを行ってきました。こうした取り組みを、国境や文化の違い、都市と農村の隔たりを越えて展開していくことが、求められています。

「知の地方化」の中で、特に二つの問いが重要だと考えます。第一の問いは、いのちを育み、支える「つくること」の技や知恵、精神を、どのように次世代へとつないでいくかということです。手仕事の技術、地域の素材を活かした製品づくり、季節とともにある暮らしや共同作業は、単なる生産手段ではなく、人と自然がともに生きる術としての「いのちの技術」と言えます。

第二の問いは、農村と都市、地域間のつながりの再生です。農村と都市は本来、対立するものではありません。都市の暮らしや経済は、まさに農村の営みによって支えられています。水、エネルギー、食料、工業製品の原材料といったさまざまな自然の恵みは、地域からもたらされています。たとえば、日本が「食事がおいしい国」として知られている背景には、米や野菜、魚といった食材を育む生産者たちの知恵と労力、そして自然との対話があります。食べるという行為は、いのちをつなぎ、誰かの営みに共感することにほかなりません。

こうした技術や価値観またはつながりを次世代に継承していくためには、「知の地方化」と「いのちをつなぐ」という視座から、私たち一人ひとりがその意味を「自分ごと」として捉え、創造的に能動的に関わっていける仕組みが不可欠です。地域の声に耳を傾け、多様な立場の人々が共に考え、行動することができれば、新たな循環と共生の社会を実現することができるはずです。

本プロジェクトではアクションプランとして、地域の持つ実践的な知見と大学の研究知を融合させ、農業・林業・ものづくりを軸とした持続可能な地域づくりのモデル構築を行います。具体案としては、1)地域資源を活かした「実証フィールド」の設置、2)農・林業×テクノロジーの現地導入と評価プロジェクト、3)「地域×研究」共創ワークショップの定期開催、4)地域内外の子ども・若者・研究者の交流・滞在プログラムなどです。これらの取り組みは、単なる地域振興にとどまらず、「地域の知」と「大学の知」を双方向で活用し、地方が自律的に発展していく仕組みを生み出すことを特徴としています。特に、日本の各地域、中国、モンゴルの研究者、実践者が参画し、自然農法や有機農業、森林資源の活用、地域産業のイノベーションを促進し、資源循環型の持続可能な地域モデルを提案します。

いのち会議は、本プロジェクトなどとともに、国や地域、文化の壁を越えて大学の教育・研究と地域社会を結びつけることで、学生やこどもたちが地域の現場で実践的に学ぶことを推進し、地域の未来の担い手を育成します。

【参考情報】

・大阪大学社会ソリューションイニシアティブ(SSI)

・社団法人北の風・南の雲

・大阪府森林組合

・自然農法無の会

・UmiNe 合同会社

【アクションパネル】

街づくり・防災、食・農業、資源循環

【SDGs】