いのち宣言アクションプラン

異なる立場の世界観を理解し、経済を支える資源の源に目を向け、源泉と私たちをつなぐリーダーシップによって持続可能な社会を実現しよう

NPO 法人ミラツクでは、異なる立場の人たちが対話を通じてトーンを揃え、自然な協力関係が生まれていく変化を生み出すことに取り組んできました。またその取り組みは、フォーラムや大規模なワークショップ、プロジェクトにおける領域や立場を超えた協力関係の構築、出版やWEBメディアの運営、そして人が集い交わる拠点の運営など、多岐に渡る方法で行われてきました。

物理学者のデイビッド・ボームは 著書『Dialogue』の中で、対話の要諦を光の波長が合わさって増幅するような”コヒーレンス”という状態と説きます。ミラツクでは、対話を、単なるコミュニケーションの応酬のスタイルではなく、異質な存在である私たちがトーンを揃えていく行為だと捉えています。

このような対話を後押しするために必要なリーダーシップは、「サーバント・リーダーシップ」です。サーバント・リーダーシップとは、人を指示や命令で動かすリーダーではなく、人びとのために自らを奉仕するリーダーとして、人びとの信頼関係を構築する支援を行い、お互いに自然な関心と責任を持ち合う関係を再建していくための力です。

ミラツクでは、対話によって異なる価値観に出会い、耳を傾けることによってリーダーシップが育まれると考えます。リーダーシップによって対話が育まれ、対話によってリーダーシップが広がるという、内向きと外向きの2つの輪が活動の根底に存在してきました。

このような仕方での対話を通じてトーンを揃えていく中で、そこに参画する人の間には、お互いの価値観の交流と相手の世界観を尊重する敬意が生まれていきます。2008年に開始した活動は、数万人の人たちとの関わりと、300を超える企業プロジェクトを通じた多彩な協力、書籍やメディアの読者の人たちへと広がっていきました。そして、2021年には株式会社 esse-sense(エッセンス)を立ち上げ、研究者と企業・企業人という二者間の関係に特化した集中的な関係構築にも力を注いできました。研究者と企業・企業人という価値観の違いに大きな隔たりがある二者の間であっても、対話を通じた出会いによって自然にお互いのことを大切にし合える関係が生まれます。

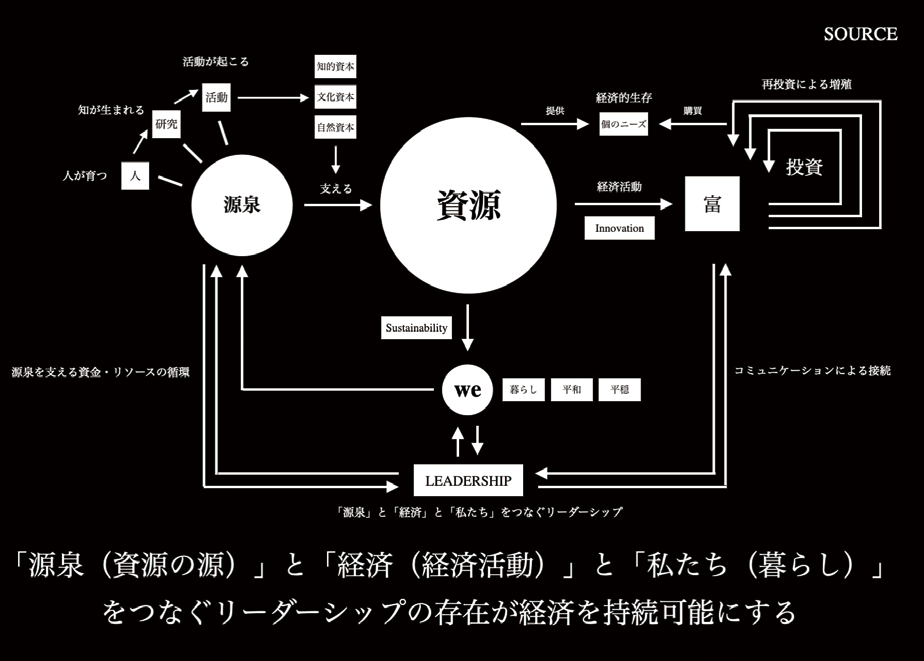

今後、ミラツクは、現在の経済の資源となっている物事を生み出してきた源泉を支える人たちに対して敬意と価値の循環が起こる世界が実現するよう、活動を展開していきます。

2017年3月、ニュージーランド議会は140年にも及ぶ法廷闘争と交渉の末、テ・アワ・ツプア(ワンガヌイ川和解)法を全会一致で可決しました。この法律によって、ワンガヌイ川は不可分一体の生物(川そのもの及び流域と支流を含む)と定義され、新たに法人格が認められることになりました。資源の背景にある自然資本という源泉が、その存在を重視する人や民族だけでなく、ニュージーランドの法制度の上で暮らす人であれば誰もが同様に認識できるものになりました。

このニュージーランドの事例が示すように、私たちはまだまだより広く豊かな関係性と、その結果生まれる行動を培っていける可能性を秘めています。

自然資本、文化資本、知的資本、社会関係資本という4つの資本として捉えられる目に見えない価値は、源泉(資源の源)として、経済活動を背後で支えてきました。これらの源泉を経済から分断することは、経済自体の持続可能性を弱めてしまい、ともすると一方通行の搾取関係を生み出してしまいます。

ミラツクは、この源泉を支える4つの資本を目に見える形で示し、その存在を認識し、敬意を払い、その結果生まれる一回り拡張された経済の循環が当たり前となる社会の実現を目指します。その際、「源泉」と「資源」、「私たち(暮らし)」をつなぎ、世界の再建に貢献するリーダーシップの存在が鍵を握ると考えます。

いのち会議は、ミラツクやエッセンスと同様、対話によって異なる立場の世界観を理解し、経済を支える資源の源に目を向け、この源泉と私たちをつなぐリーダーシップを育むことによって持続可能な社会を実現します。

【参考情報】

・特定非営利活動法人ミラツク

・株式会社esse-sense(エッセンス)

https://esse-sense.com/

【アクションパネルのテーマ】

多様性・包摂

【SDGs】