いのち宣言アクションプラン

こどもたちが自分とともに他者のいのちを大切にし、守るための具体的な行動を起こせる人になるよう、自分自身と社会の未来に展望が持てる教育活動を学校現場にひろげよう

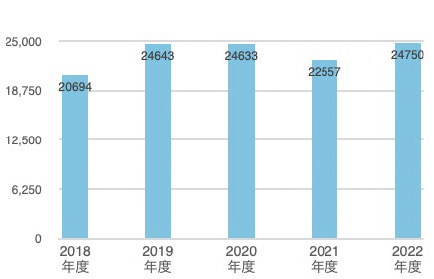

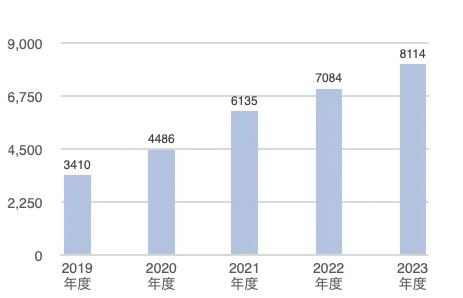

「未来への可能性」を秘め「いのち」の輝きそのものともいえるこどもたち。ところがいま、こどもたちの世界は、「いのち」がおびやかされ、輝きを放てない状況にあると言っても過言ではありません。日本でも、虐待や不登校、将来に夢や目標が持てないなどの問題が深刻化しています。また、こどもたちの自死も過去最高を記録したと報道されています。大阪府に関して以下のようなデータがあります。

児童虐待件数(大阪府)

不登校児童数(小学校)

※文科省調査から大阪府教育庁が作成

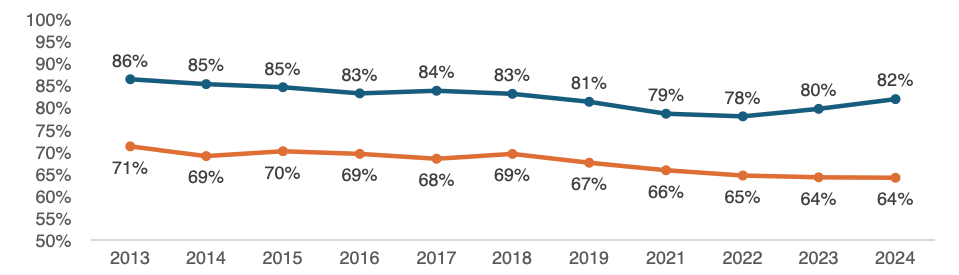

データから分かるように、こどもたちの「いのち」を危険にさらす虐待は減らず、また学校へ行かない(行けない)こどもたちは年々増加の一途をたどっています。さらに、小学校6年生と中学校3年生にアンケートを取ったところ、将来の夢や目標を持っているという中学生は年々下がる一方です。教育はこどもの未来を創出できるものでなければいけないはずです。

今、こどもたちが、身の回りや世の中の課題に目を向け、その解決のアイデアを考える過程で社会とのつながりを感じたり、周りからアイデアを認められたりする経験を経て、自尊感情を高め、社会の未来へ展望をもてるような取り組みが必要です。そこで大阪府教育庁では、大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとした学習プログラム「わくわくどきどきSDGs ジュニアプロジェクト」を創出しました。

「すべてのいのちが輝く」ためには、常に多様な人びとの中、社会の中にいる自分を意識しなければなりません。独りよがりではいけません。自分自身への展望とともに社会の未来への展望も併せて持つ必要があるのです。

小学6年生

中学3年生

将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合(全国学力学習状況調査 大阪府結果)

新型コロナウイルスの猛威によって日常生活が一変した経験、また戦争・紛争が身近になりつつある不安定な社会情勢、AI の台頭、こどもたちが社会の未来に対する夢や希望を持つには厳しい状況ばかりです。その中で、社会の一員として身の回りや社会、世界に目を向け、その課題に気づき、さまざまな人びとと議論したり活動したりする中で、どうすれば良い社会になるのか、自らのアイデアを創出し、それをしっかりと人に伝えるとともに行動に移していく、あるいは未来に行動したいと思う、そんな学習活動が「わくわくどきどき SDGs ジュニアプロジェクト」です。アイデアの答えは1つではなく無限です。一人ひとりのアイデアに価値があります。みんなが認められる探究学習です。

この取り組みのポイントは、①探究学習プログラム、②探究の過程で実際にSDGs や社会貢献を志向して活動する企業人とのアイデアミーティング、③アイデアをより様々な人と交流し合うフォーラムです。この3つを大阪府が学校現場へ提供することでアクションを実現可能にしています。大阪府においては、2020年から取り組みをはじめ、着実にプログラムの実施校数を増やし、また、その結果、大阪府教育庁が小中学生におこなったアンケートで、「自分には良いところがある」と回答したこどもが年々増加しています。

今後、学校が主体的にこのプログラムの価値を見出し、取り組みを続け、2050年にはすべてのいのち輝く行動をとる人に成長する教育が当たり前になることをめざしています。

いのち会議は、さまざまな自治体と連携し、こうしたプログラムの開発と実施を通じて、こどもたちが自分自身と社会の未来に展望が持てる教育活動を学校現場ひろげていきます。

【参考情報】

・「わくわく・どきどきSDGs ジュニアプロジェクト」(大阪府教育庁による大阪版)

https://www.pref.osaka.lg.jp/o180080/shochugakko/wakudoki/index.html

・「ジュニアエキスポ」(万博協会による全国版)

https://www.expo2025.or.jp/overview/education

【アクションパネル】

教育・こども

【SDGs】